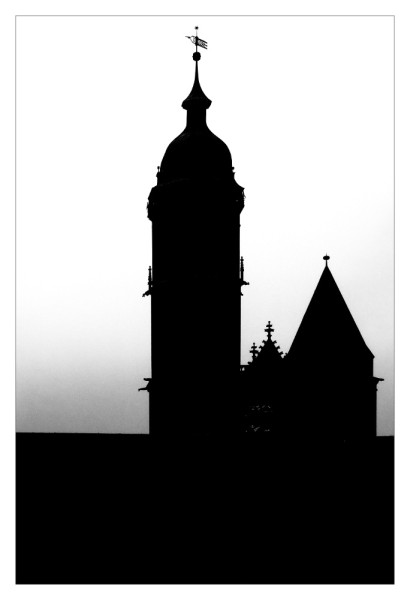

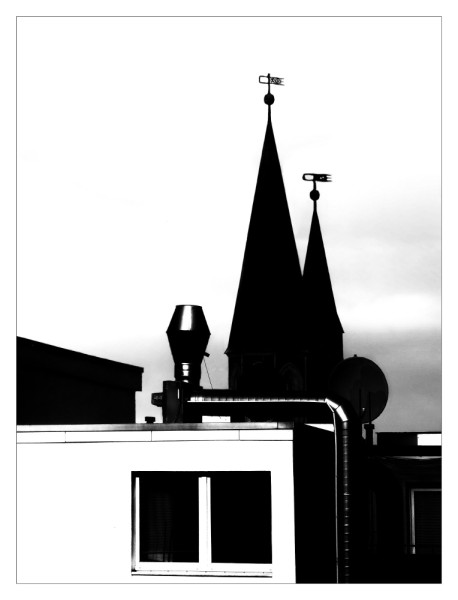

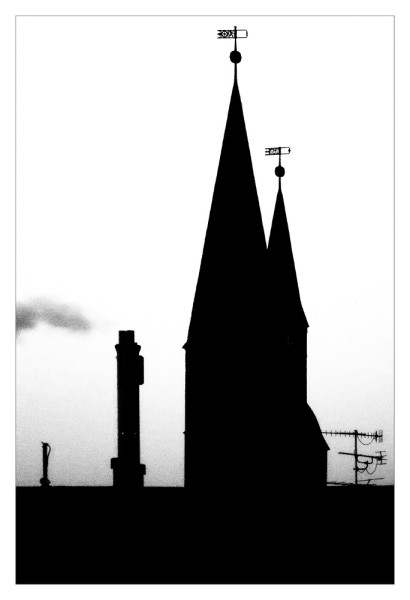

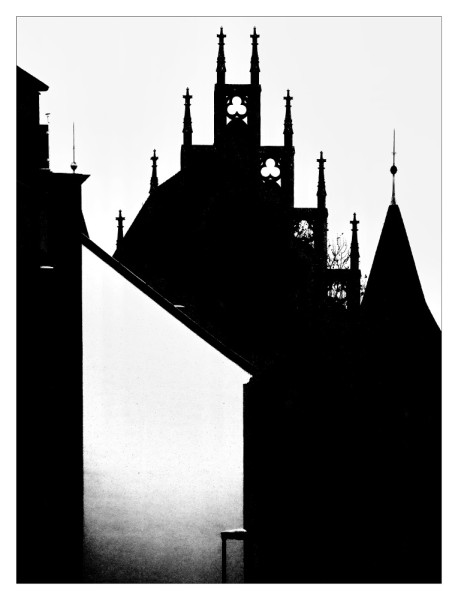

Statement: Historische Gärtnerhäuser in Wolfenbüttel

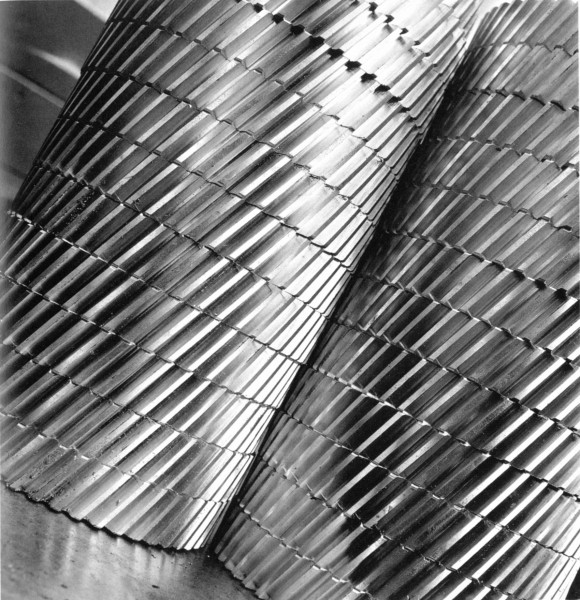

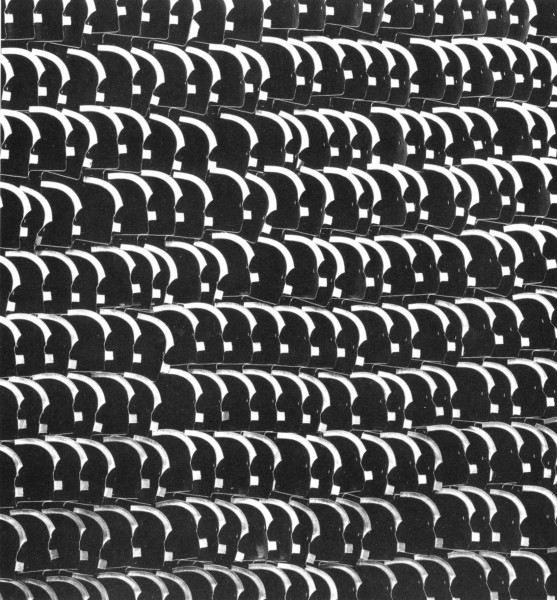

Noch um 1900 soll es mehr als hundert Gärtnerbetriebe in Wolfenbüttel gegeben haben, die bis in die 1950er-Jahre hinein zusammen das größte Gemüseanbau-gebiet Niedersachsens bildeten. Davon sind heute nur noch einige wenige aktiv. Doch lassen sich die typischen Gärtnerhäuser, wenn auch häufig verändert, leicht erkennen; sie stellen einen eindrucksvollen Rest der historischen Gärtnerkultur dieser Stadt dar. Die einfachen Fachwerkbauten sind überwiegend giebelständig, zuweilen modernisiert, häufig mit Holz oder Metallplatten verkleidet und durch Anbauten von Schuppen und Ställen ergänzt. Auf der Ostseite des Neuen Weges ist eine größere Anzahl dieser Bauten erhalten; sie wurden zum Teil im Zweiten Weltkrieg durch Bomben mehr oder weniger stark beschädigt. Auf der Westseite sind seit etwa 1900 zahlreiche Gärtnerhäuser durch Wohn- und andere Bauten ersetzt worden; die Ländereien als Bauland aufgeteilt. Hier ist die Bodenqualität weniger hoch als auf der Ostseite der Magistrale, weshalb die Betriebe vermutlich eher aufgegeben wurden.

Zur Dokumentation und Erhaltung der Relikte dieser fast 300-jährigen Gärtnerkultur wurde im Jahr 2001 von Personen aus den alten Gärtnerfamilien und interessierten Wolfenbütteler Bürgern der Verein Gärtnermuseum e.V. gegründet. Der Verein erwarb ein um 1800 am Neuen Weg errichtetes Gärtnerhaus und ließ es durch ein Wolfenbütteler Architekturbüro denkmalgerecht sanieren.

Ich habe meine Bildauswahl zunächst auf die Anwesen am Neuen Weg beschränkt und die Bauten gewissermaßen als Skizzen eines Flaneurs mit einer kleinen Taschenkamera an verschiedenen Tagen Ende Juli und Ende Oktober 2015 aufgenommen. Stürzende Linien sind bewusst nicht korrigiert worden.